毎年、猛暑による熱中症が深刻な社会問題となる中、2025年6月から労働安全衛生規則が改正され、企業における熱中症対策が義務化されます。特に、屋外作業や高温多湿な環境での業務に従事する従業員の安全確保は、経営課題の一つと言えるでしょう。本記事では義務化のポイントと、企業が取るべき具体的な対策について解説します。

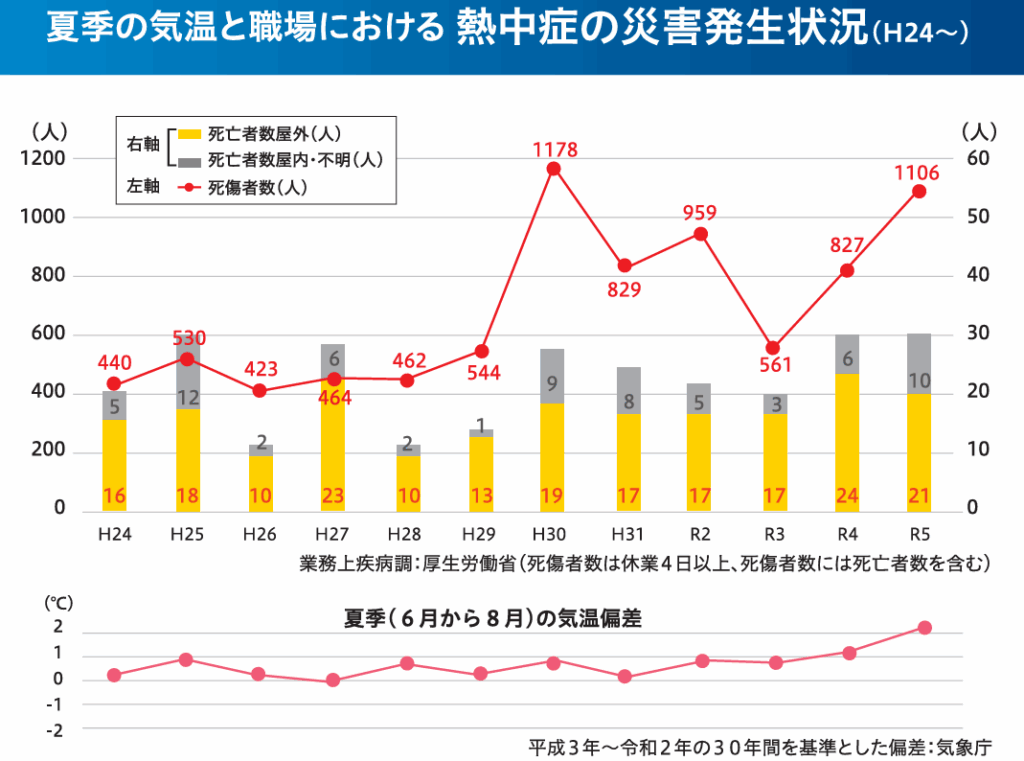

近年、地球温暖化の影響により猛暑日が増加し、職場での熱中症による事故が深刻化しています。これを受け、2025年6月1日より、労働安全衛生規則が改正され、熱中症のリスクがある作業を行う事業場に対して、以下の対策が法的に義務付けられます。

1 熱中症を生ずるおそれのある作業※を行う際に、

①「熱中症の自覚症状がある作業者」

②「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」

がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること。

2 熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、

①作業からの離脱

②身体の冷却

③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること

④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等

など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること。

※WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの。

出典:厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について」

上記の対策を怠ると、労働安全衛生法第22条違反として、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。

熱中症対策の義務化と併せて知っておきたいのが、熱中症が労災として認定されるケースがあるということです。例えば、以下のようなケースでは労災認定が下される可能性があります。

屋外作業や高温多湿の室内作業中に発症

重労働や激しい運動を伴う業務中に発症

休憩や水分補給といった労働管理が不十分な状況で発症 など

このように、企業が従業員に対して適切な措置を取れていない場合、安全配慮義務違反として問われ、損害賠償請求や社会的信頼の低下に繋がるおそれがあります。

「企業として熱中症対策が必要なことは分かったけど、具体的に何から取り組めばいいのか分からない」そんな時は、労働安全衛生法の専門家である社労士に依頼するのが効果的です。具体的にどのようなサポートが期待できるのか下記の3つを確認しましょう。

社労士は、就業規則や職場の衛生管理体制の整備を通じて、熱中症予防策を制度化する役割を担います。例えば、「高温時の休憩時間の明確化」「水分・塩分補給の指導」「WBGT値に応じた作業中断基準」などをルール化することで、現場における曖昧な判断を防ぎ、熱中症予防の措置を制度として組み込むことができます。

夏場におけるフレックスタイム制や朝型勤務(サマータイム)など、暑さを回避する働き方を導入することで、熱中症のリスクを下げることができます。早朝の比較的涼しい時間帯に作業を集中させ、暑さが厳しい午後は事務作業や研修、場合によってはテレワークを取り入れるなど、柔軟な働き方の提案が可能です。

万が一、熱中症が発症した場合にも、労災申請の手続きや企業側の対応アドバイスを通じて、社労士がリスクマネジメントの要として機能します。労基署対応や、再発防止策の構築においても、労働安全衛生法に通じた社労士の存在は心強いものとなるでしょう。

2025年6月からの熱中症対策の義務化は、単なる規制強化ではなく、従業員の命を守るための大切な一歩です。そして、企業がどのような対策をするかは、従業員の命を守ると同時に、組織の信頼性やコンプライアンス体制を問われるポイントになります。

義務化を「負担」ではなく「機会」と捉え、自社で対応が難しい場合は、社労士のサポートを受けることがお勧めです。実効性の高い対策を講じることで、熱中症を未然に防ぎ、万が一の発症時にも迅速な対応ができるようにしましょう。

労務の灯台 編集部

ハタラクデザイン合同会社が運営するWebメディア「労務の灯台」編集部。様々な角度から社労士の関連情報をお届けすることで、自社の価値観に合った社労士を見つけてもらいたいと奮闘中。