2025年12月1日をもって、これまで使ってきた健康保険証は利用できなくなります。今後は「マイナ保険証」や「資格確認書」で対応する必要があり、制度変更にともなって従業員からの質問や手続き対応が増えることが考えられるでしょう。本記事では、現在の健康保険証がいつまで使えるのかを解説したうえで、廃止後の対応方法や資格確認書の発行手続き、書き方・注意点をお伝えします。社労士に依頼するメリットにも触れていますので、ぜひ参考にしてみてください。

2024年12月2日から健康保険証の新規発行はすでに停止されています。ただし、いきなり使えなくなると業務や生活に支障が生じるため、1年間の準備期間が設けられました。

このため、2025年12月1日まではこれまでどおり病院や薬局で健康保険証を使用できます。12月2日以降は利用できなくなるため注意が必要です。(制度移行の混乱を避けるための特例として、有効期限が切れた健康保険証でも資格情報が確認できれば、2026年3月まで保険診療を受けられます。)

企業は、従業員にこうしたスケジュールや手続きを早めに周知し、スムーズに移行できる体制を整えておく必要があります。混乱を避けるためにも、計画的に準備を進めましょう。

2025年12月2日以降は、これまでの健康保険証は使えなくなります。では、その後どのように保険診療を受ければよいのでしょうか。方法は大きく以下の2つに分かれます。

・マイナ保険証を利用する方法

・資格確認書を利用する方法

ここでは、それぞれの方法について順に解説します。

今後は、マイナンバーカードに保険証の利用を登録した「マイナ保険証」の活用が原則となります。マイナ保険証を医療機関に提示することで、これまでの健康保険証と同じように保険診療を受けることが可能です。

◯マイナ保険証のメリット

・医療機関同士で特定健診や薬剤・診療情報が共有され、より質の高い医療が受けられる

・手続きなしで高額療養費制度が適用され、高額な窓口負担が不要になる

・確定申告時の医療費控除が簡単になり、申告の手間が軽減される

・転職や退職などでも再登録の必要がなく、そのまま利用できる

◯マイナ保険証のデメリット

・5年間の電子証明書の有効期限が切れると、再更新が必要

・保険証利用の登録は、従業員自身が手続きを行う必要がある

・紛失した場合などには個人情報が漏洩するリスクがある

マイナ保険証を持っていない場合や、マイナンバーカードを持っていても保険証利用の登録をしていない場合は、代わりに「資格確認書」を利用します。資格確認書を医療機関に提示すれば、これまでどおり保険診療を受けることが可能です。ただし、資格確認書ではマイナ保険証のようなメリットを受けられない点には注意が必要です。

◯資格確認書のメリット

・マイナンバーカードを持っていない人や、保険証利用の登録をしていない場合でも保険診療を受けられる

・マイナ保険証の利用が難しい人にも対応可能

・マイナンバー情報が直接関与しないため、漏洩リスクがない

◯資格確認書のデメリット

・有効期限は最長で5年間のため、期限が切れると更新が必要

・医療機関同士での診療情報や薬剤情報の共有が行われない

・高額療養費の限度額適用認定証など、従来通りの手続きが都度必要

・医療費控除の確定申告では、領収書を保管し自分で申請する必要がある

マイナ保険証を持っていない場合に必要となる「資格確認書」は、協会けんぽや健康保険組合(以下「保険者」という。)が発行します。ただし、その発行方法は「新規加入者」と「既存加入者」で異なります。ここでは、それぞれの場合についてわかりやすく解説します。

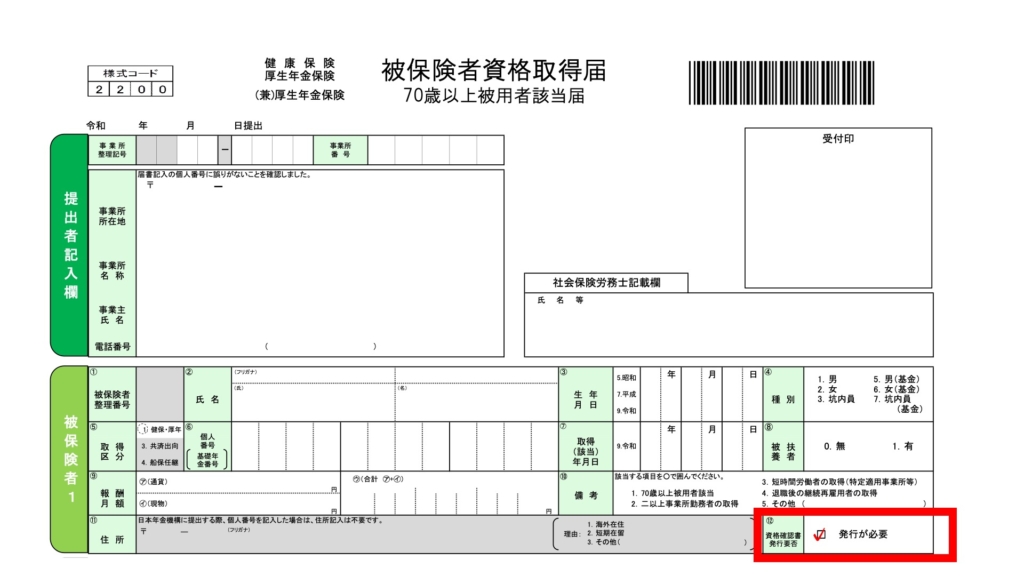

出展:日本年金機構「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届/厚生年金保険 70歳以上被用者該当届」をもとに一部加工して作成

新たに被保険者や被扶養者となる場合は、以下の届出を通じて資格確認書の発行手続きを行います。

・被保険者資格取得届

・被扶養者(異動)届

令和6年12月2日以降、これらの届書には「資格確認書発行要否」欄が新たに設けられました。資格確認書が必要な場合は、この「□発行が必要」にチェックを入れて提出すれば資格確認書が発行されます。

すでに健康保険に加入している人については、今の健康保険証の使用期限である2025年12月1日までに、保険者から資格確認書が発行されます。具体的には、以下に該当する人には自動的に資格確認書が届く仕組みです。

・マイナ保険証を持っていない場合

・マイナンバーカードを持っていても、保険証利用の登録をしていない場合

・マイナンバーカードの有効期限や電子認証が切れている場合など

2024年12月1日時点での既存加入者については、2025年9月頃からの交付予定です。

なお、新規加入者・既存加入者ともに、資格確認書の交付は原則として事業主経由で行われるため、企業が責任を持って従業員へ配布する必要があります。

ここでは具体的な資格確認書の書き方を記入例付きで紹介します。記入箇所は大きく「被保険者情報欄」「交付対象者欄」「事業主欄」の3つに分かれます。それぞれの項目で記入すべきことを順番にみていきましょう。(ここでは協会けんぽでの申請を例に説明します。)

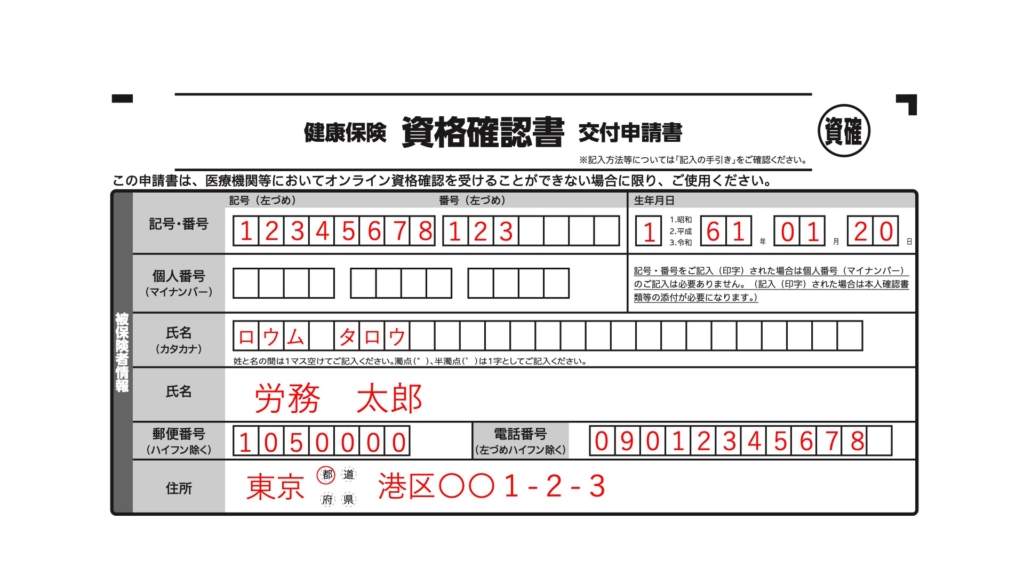

出展:全国健康保険協会「健康保険 資格確認書 交付申請書」をもとに一部加工して作成

被保険者情報欄には以下の情報を記載します。

・記号・番号

・生年月日

・個人番号(記号・番号が不明な場合のみ)

・氏名

・郵便番号・住所

・電話番号

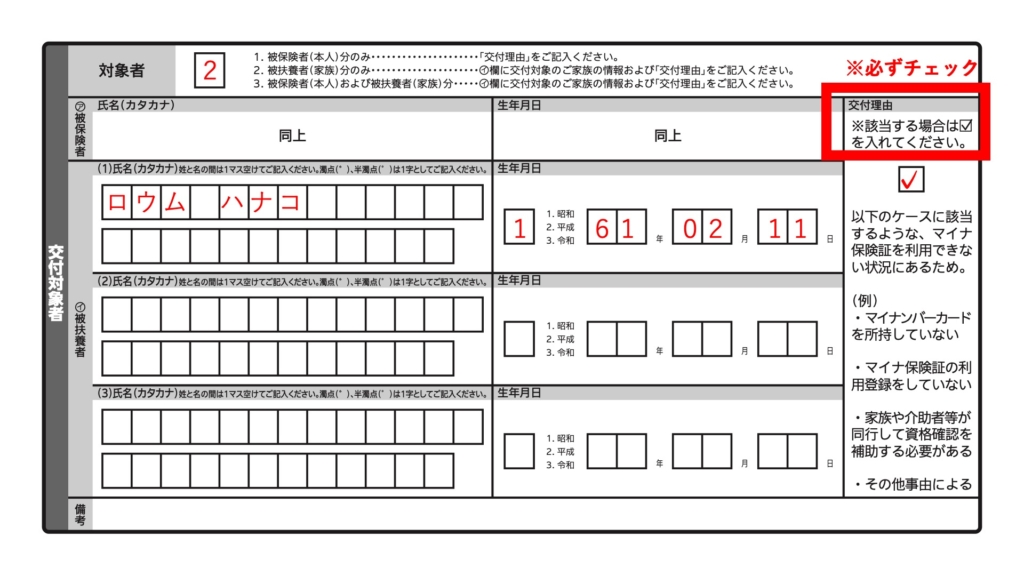

出展:全国健康保険協会「健康保険 資格確認書 交付申請書」をもとに一部加工して作成

交付対象者欄には、以下の情報を記入します。

・対象者

・被扶養者の氏名・生年月日(該当する場合)

・交付理由

資格確認書の交付が必要な方が「被扶養者」である場合は、その方の情報も忘れずに記入してください。

なお、資格確認書は以下のケースに該当する場合のみ発行されます。申請漏れを防ぐためにも、チェックが付いているか必ず確認してください。

・マイナンバーカードを所持していない

・マイナ保険証の利用登録をしていない

・家族や介助者などが同行して資格確認を補助する必要がある

・その他事由による

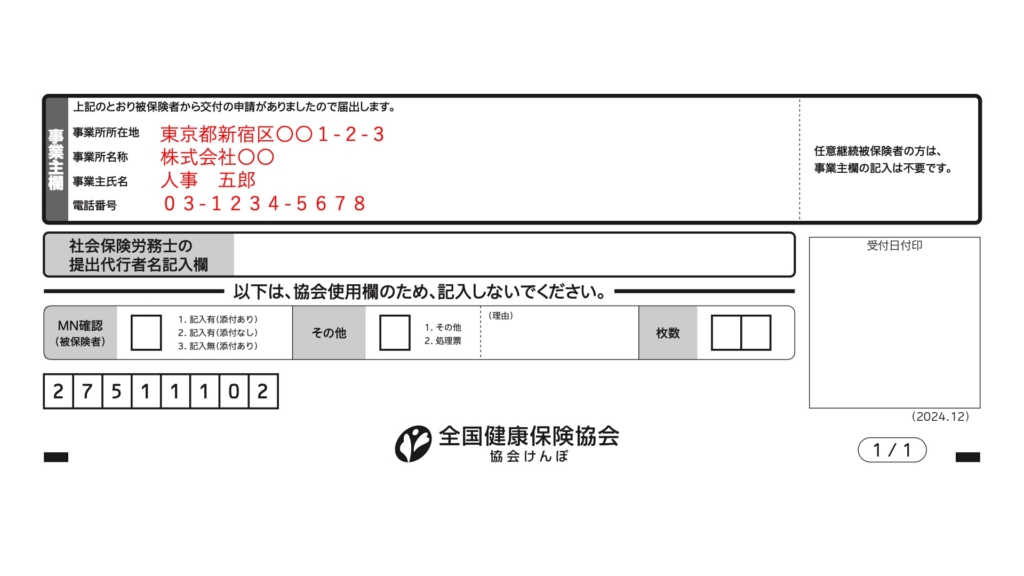

出展:全国健康保険協会「健康保険 資格確認書 交付申請書」をもとに一部加工して作成

事業主欄には、以下の情報を記入します。

・事業所所在地

・事業所名称

・事業主氏名

・電話番号

申請は事業主を経由して行います。従業員から書類を受け取ったら、速やかに協会けんぽへ提出しましょう。

資格確認書を取り扱う際には、いくつか注意しておきたいポイントがあります。ここでは、「有効期限」や「退職時の回収」など、資格確認書について気をつけるべき点を解説します。

資格確認書には、最長で5年以内の有効期限が設定されています。(協会けんぽが発行する場合は、4〜5年程度の予定)。

有効期限が近づくと、保険者が職権で再発行の必要性を判断しますが、マイナンバーカードを紛失していたり更新していたりする場合は、再発行の対象外となることもあります。そのため、有効期限が切れる前に再発行手続きが必要かどうかを事前に確認しておくことが大切です。

従業員が退職する際は、資格確認書を必ず回収しなければなりません。その際、被扶養者(家族)の分も忘れずに回収してください。

回収した資格確認書は、資格喪失届とあわせて事業主を通じて保険者へ返却します。そのため、担当者は確実に回収を行い、適切に手続きを進めることが重要です。

資格確認書が手元に届く前に医療機関を受診する場合は、いったん医療費を全額支払い、後から療養費支給申請(立替払)を行うことで払い戻しを受ける形になります。2025年12月2日以降はこれまでの健康保険証が使えなくなるため、特に注意が必要です。

また、マイナ保険証を利用していれば高額な窓口負担も手続きなしで済みますが、資格確認書を使う場合はこれまでと同様に「限度額適用認定証」の申請が必要です。この点についても、従業員へ忘れずにアナウンスしておきましょう。

現行の健康保険証が使えなくなることで、従業員への影響は非常に大きくなります。企業には適切なサポートが求められますが、マイナンバー関連は法改正も多く、常に最新の情報を把握しておくのはとても大変です。こうした負担を軽減するために、ぜひ検討したいのが「社労士への相談」です。ここでは、社労士に依頼するメリットを「規程整備」「従業員対応」「リスク管理」の観点から解説します。

マイナンバーカードはまだ発展途上の制度であり、今後も法改正が続くことが予想されます。手続きが効率化する一方で、その都度企業には対応が求められ、大きな負担になるでしょう。マイナンバーに限らず、人事・労務分野の法改正は毎年のように行われており、そのたびに就業規則の見直しや従業員への周知も欠かせません。こうした複雑な対応を社労士に依頼することで、社内負担を大幅に軽減しながら最新の法改正に対応できます。

社労士に依頼すれば、従業員からの様々な問い合わせにも安心して対応できます。

・資格確認書はいつまで必要なのか

・マイナ保険証の申請はどうすればいいのか

こうした質問にも、社労士のサポートを受けることで、的確かつスピーディーに答えられるでしょう。

また、従業員が働く中で直面する出産や病気、介護といったライフイベントにも適切に対応できるため、働きやすい職場環境を整えやすくなります。その結果、離職防止や定着率の向上にもつながるはずです。

「働きやすい職場」を築けることは、社労士に依頼する大きなメリットの一つです。

なお、定着率を上げる方法については、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

コンプライアンスとは、企業が法令を遵守することです。これに違反すると、以下のような大きなリスクを抱えることになります。

・法律違反に伴う罰金

・営業停止処分

・ブランドイメージの低下

・ステークホルダー(顧客・取引先・株主)からの信頼喪失

・社員の離職

特に人手不足が深刻な中小企業では、コンプライアンスの重要性を理解しながらも、そこまで手が回らないケースが少なくありません。しかし、コンプライアンス違反は顧客や取引先からの信頼を失うだけでなく、最悪の場合は倒産につながるリスクもあります。

マイナンバー関連業務は特に厳格な法令遵守が求められる分野です。こうした対応を社労士に任せることで、コンプライアンスを徹底し、リスク管理を強化することができます。

現在の健康保険証が使えるのは、2025年12月1日までです。その後は利用できなくなるため、今後は「マイナ保険証」や「資格確認書」を使って保険診療を受けることになります。

健康保険証の廃止によって、従業員からの質問や手続き対応が増えるのは避けられません。こうした場面で頼りになるのが「社労士」です。社労士に依頼すれば、複雑な法改正への対応や従業員からの問い合わせにも安心して対応できます。今後の制度変更に備え、社労士への相談を検討してみてはいかがでしょうか。

webライター 髙橋 朋子

大学卒業後、倉庫会社の人事課で約8年間勤務。労務手続きや採用活動を主に担当。

子育てとの両立に限界を感じ、webライターに転身しました。今は2児の育児と仕事に奮闘中。趣味は読書とランニング。令和2年度 社会保険労務士資格合格済み。